1年生

1週間交代で、給食当番の仕事をしています。

汁物は、具が多かったり熱かったりするので、盛り付けが難しいです。ご飯も、しゃもじで同じ量を盛り付けるのはなかなか大変です。

また、お盆を持って配る子も真剣です。おかずの入った瀬戸物のお茶碗を載せたお盆は、結構重いからです。両手でお盆を持って慎重に運んでいます。

4月には「いただきます。」まで時間がかかっていましたが、準備にだいぶ慣れてきました。1組でも2組でも協力して配膳し、毎日美味しくモリモリ食べています。

2年生

現在5・6年生は、運動会に向けて表現運動や騎馬戦の練習をしています。

5年生は、6年生の姿を見て御田小学校の最高学年としての責任を学び、6年生は5年生に伝統を伝えようと頑張っています。

高学年が良い関係で練習に臨むことで、学校全体が物事に真剣に取り組むようになります。

また、全校練習で5、6年生が本気で取り組むので、全体がピリッとした良い雰囲になっています。

高学年としての最初の運動会、小学校生活最後の運動会、スローガンのように一人一人が輝ける運動会になるよう、本番まで真剣に練習を積み、当日は自信をもって臨めるように準備させていきます。

先日、三年生は東京都現代美術館に見学に行きました。

常設展に加えて、ピクサー展もまわることができ、子ども達は興味深く鑑賞していました。

館内では、三つのグループに分かれてそれぞれ学芸員さんのお話を聞きながら、

一つ一つの作品と向き合っている姿が見られました。

3年生

4月22日(金)、中学年合同で、遠足に行きました。今年から、中学年の仲間入りをした3年生。4年生のお兄さん、お姉さんとアスレチックでたくさん遊び、お弁当を食べました。

4年生の優しさにたくさん触れて、楽しい遠足になったように感じられます。

新しい環境になり、新しい学習もたくさん増える3年生。

笑顔を忘れずに、楽しんで学習にとりくみ、充実した学校生活を送っていって欲しいと思います。

2年生

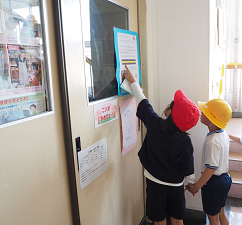

4月22日(金)1時間目に、生活科「なかよくしようね」で、1年生に御田小学校内を案内しました。

ペアの1年生に教室の名前や何をするところかなどを、やさしく丁寧に教えていました。

2年生になった自覚の高まりと成長を感じることができ、とても頼もしく感じました。

1年生

進級して、高学年の仲間入りを果たしました。

御田小学校のリーダーである立派な5・6年生になれるよう、本気で物事に取り組んでいきます。

音楽では、大野先生の指導の下、箏で「さくら」を弾く体験をしました。何回か練習して、一人で通して弾けるようになりました。

体験を通して、日本の音楽の響きと、演奏できた達成感を味わうことができました。

そして、真剣に取り組む姿から、高学年としての自覚が感じられるようになりました。

4月20日(水)今年度初めての縦割班活動がありました。

班長、副班長となった6年生。緊張しながらも、一生懸命大きな声を出して、下級生をまとめようとする姿がたくさん見られました。

振り返りでは、「楽しかったと言ってくれて、嬉しかった。」「全体をまとめるのが難しかった。」など、御田小のリーダーとなったことへの喜びとともに、新たな課題も生まれたようでした。

これからも様々な場面で、最高学年としての背中を見せ、活躍することを願っています。

5年生

高学年になり、家庭科の授業がスタートしました。

4月19日は手洗い実験をしました。手にでんぷんのりを塗り、1分間乾かします。その後、手を洗い、ヨウ素液を手に吹きかけ、どれだけ汚れが落ちたか調べました。

「40秒洗っても、思ったよりも汚れは落ちていませんでした。」「1分間しっかり洗うことが大切だと分かりました。」と、実体験を通しての感想を話していました。

一年生を迎える会が行われました。

一年生としての最初のイベント。花のアーチをくぐっての入場です。

代表委員が企画した「御田小クイズ」の様子です。

一年生も元気いっぱいに手を挙げて、楽しく参加していました。

一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

今日からみなさんも御田小学校の一員です。